ABOUT

法人間取引において発生する

売掛金の未回収リスクを

保証するサービスです

ABOUT

債権保証サービスとは

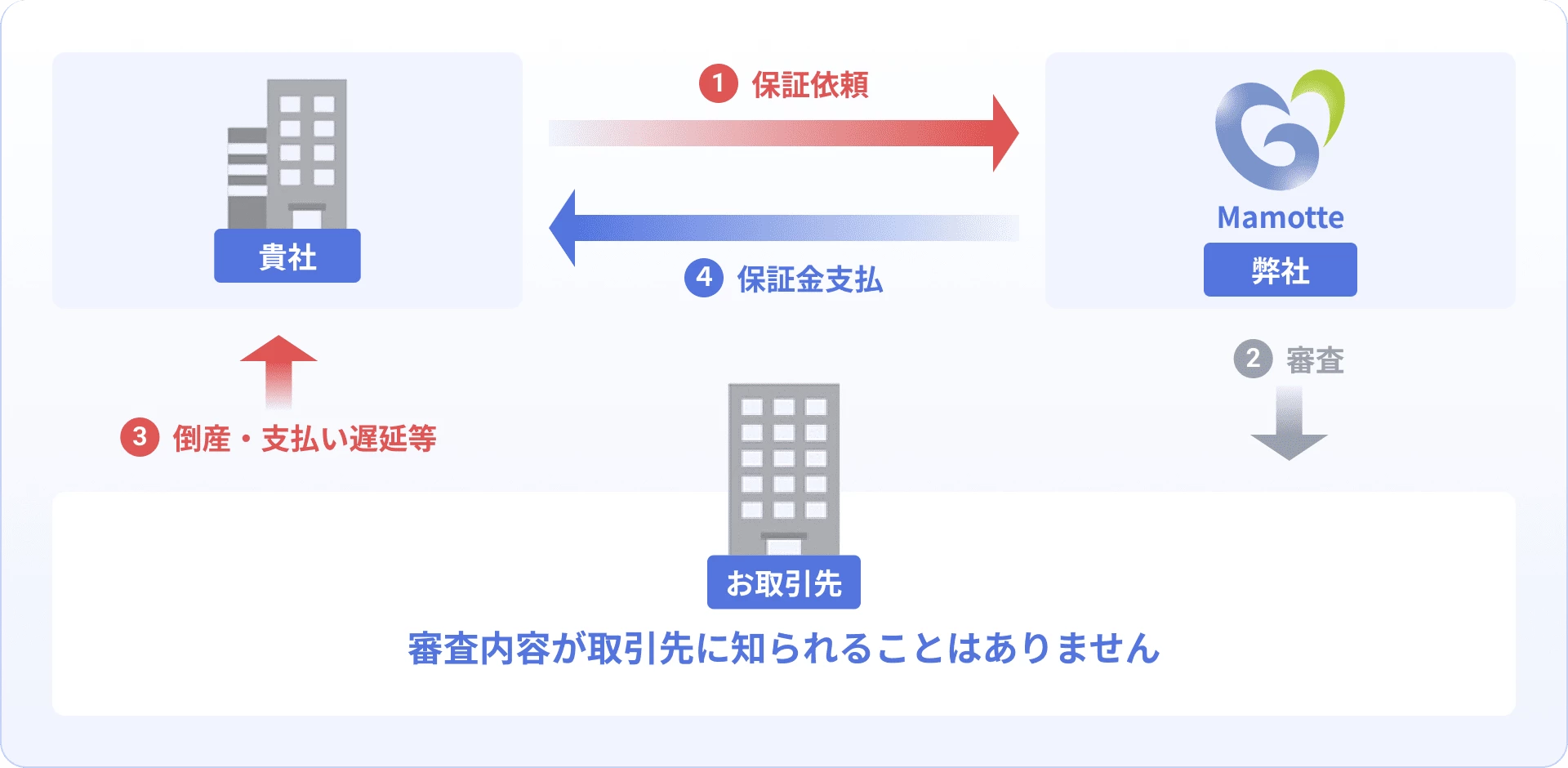

法人間取引において発生する売掛金の未回収リスクを保証します。

お取引先からの売掛金の回収前に、倒産や夜逃げ、支払遅延が発生した場合について、

保証限度額の範囲内で実損失分に相当する保証金をお支払いするサービスです。

POINT

3つの特徴

-

高い対外信用力

リコーリースは東証プライム市場に上場しており、安定した財務基盤をご評価いただいています。また、外部機関からの信用格付も取得しており、信頼性の高い企業としての体制を整えています。

-

独自の保証限度額

リコーリースとお取引のある約40万社の与信審査で蓄積されたトランザクションデータを活用し、独自の基準に基づいた保証限度額をご提示することが可能です。

-

適正な保証料

オーダーメイドプランとパッケージプランの2種類をご用意しており、それぞれのプランに応じて、適正な保証料をご提示いたします。

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

まずは、お気軽に

ご相談ください

取引先の信用力を8段階評価で

“見える化”してみませんか?

SOLUTION

与信管理の“お悩み”は

リコーリースの債権保証「Mamotte」で解決

-

CASE. 1お取引先の倒産や未回収リスクの懸念

過去に取引先が倒産し売掛金が回収できずに貸倒損失が発生したことがある。

以前から売掛金の回収に不安な取引先がある。

「Mamotte」 なら !

未回収リスクをゼロへ

債権保証サービスを利用することで売掛金の未回収リスクを減らすことができます。貸倒損失を防ぎ、経営の安定化が期待できます。

-

CASE. 2与信管理業務の負担を軽減したい

信用調査会社でも情報が少ない取引先の与信判断が難しい。

与信管理は何から手を付ければいいのか分からないため困っている。

「Mamotte」 なら !

与信管理機能の拡充で負担減

不安なお取引先に保証をかけることで、与信管理業務の負担がなくなります。本業に集中することで、売上・利益の拡大が期待できます。

-

CASE. 3安心して新規取引を拡大したい

今まで取引がない新規取引でも、安心して取引を開始したい。

既存取引先からの受注増加のチャンスを活かして、今後の取引を拡大させたい。

「Mamotte」 なら !

新規・既存取引の拡大が可能

与信の都合で取引を控えている新規取引先や、取引量の制限をしている既存の取引先に対して保証をかけることで、機会損失を防ぎ売上の拡大が見込めます。

PLAN

選べるプラン

-

1オーダーメイドプラン

1社あたり数百万円以上の債権を抱えていて、貸し倒れリスクが心配な方向け。

-

2パッケージプラン

月々の保証料を抑えつつ、小口の債権の請求に関するお悩みを軽減させたい方向け。

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

まずは、お気軽に

ご相談ください

取引先の信用力を8段階評価で

“見える化”してみませんか?

COMPARISON

他サービスとの比較

Mamotteは他サービスとの併用も可能です。

他サービスでは保証枠が足りない場合や更新の際に比較検討をご希望の場合、お気軽にご相談ください。

お客様の状況やご要望を踏まえて最適なプランをご提案いたします。

RECOMMEND

おすすめの業種

-

fork_spoon

食品卸

-

nature

建材卸売

-

apparel

アパレル繊維卸売

-

local_gas_station

石油卸売

-

more_horiz

その他卸売

-

store

商社

-

precision_manufacturing

金属製品製造業

-

liquor

食品製造業

-

front_loader

建設業

-

local_shipping

運送・運輸業

-

print

印刷業

-

group

協同組合

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

まずは、お気軽に

ご相談ください

取引先の信用力を8段階評価で

“見える化”してみませんか?

CASE

ご利用実績(実例)

-

1お取引先の倒産や

未回収リスクの懸念

- 高額な債権でも保証してもらえたため、未回収の心配が大きく減りました。

- 長年のお取引先に取引枠の縮小を申入れできず困っていましたが、取引先に知られずに保証をかけることができて助かりました。

-

2与信管理業務の

負担を軽減したい

- 信用調査会社の情報をもとに取引先の与信管理をしていましたが、時々貸倒が発生してしまい困っていました。

- Mamotteは取引先への債権を保証してもらうことで貸倒発生時に保証金を売上として計上できるため、債権管理の手間が大きく減りました。

-

3安心して新規取引を

拡大したい

- 今までは与信の都合で新規取引を増やせませんでしたが、保証を活用することで安心して取引を開始できるようになりました。

- 与信の都合で慎重にお付き合いしていた既存取引先からの受注依頼も引受け可能となり、売上拡大に繋がりました。

COLUMN

コラム

-

未入金トラブル解決!経営者のための最短対応フローとチェックリスト

<目次>・未入金トラブルが発生!経営に与える影響と初動対応の重要性・未入金トラブル解決の「最短対応フロー」・未入金トラブルを防ぐための対策とポイント・未入金トラブルに備える「債権保証」という方法も◎・未入金リスクから事業を守るなら!リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」・まとめ 未入金トラブルが発生!経営に与える影響と初動対応の重要性 事業を営む経営者にとって、未入金は資金繰りを直撃する深刻な問題です。しかし、実際に直面すると「どこから手をつけるべきか」「原因は何なのか」と戸惑うケースも少なくありません。 まずは未入金の正確な定義を理解し、経営への影響を把握した上で、効果的な初動対応を行うことが重要です。まずは、未入金の基本知識から発生原因の特定、そして回収の成功率を左右する初動段階でのポイントまで、経営者が押さえるべき要点を詳しく解説していきます。 未入金と未収入金の違い 経営者にとって「未入金」は深刻な問題です。未入金とは、商品やサービスを提供したにもかかわらず代金が支払われていない状態を指します。一方、未入金と間違えやすい「未収入金」は会計上の勘定科目で、本業以外の取引で発生した債権を表します。 具体的には、売掛金が営業活動による債権であるのに対し、未収入金は不動産賃貸料や受取利息など、営業外収益に対する未回収分を計上する際に使用されます。また、継続的なサービス提供による債権である未収収益とも区別する必要があります。 経営者が押さえるべきポイントは、これらの債権が全て資金繰りに直結することです。適切な分類により正確な財務状況を把握し、効果的な回収戦略を立てることが可能になります。 項目未入金未収入金定義代金が支払われていない状態営業外取引の未回収債権会計処理状況による勘定科目として計上対象取引全ての取引営業外取引のみ管理の重要度資金繰りに直結財務管理上重要 未入金が経営に与える3つの深刻な影響 未入金による影響は、事業経営において避けては通れない深刻な問題です。その影響は主に3つの側面から経営を脅かします。 まず、資金繰りの悪化です。売上は計上されているにもかかわらず実際の入金がないため、仕入れ代金や人件費の支払いに必要な現金が不足する事態に陥ります。これは、家計で給料日に給与が振り込まれず家賃が払えない状況と似ており、最悪の場合は黒字倒産のリスクさえ招きます。 次に、利益の実質的な減少です。帳簿上は売上として記録されても、実際に代金が回収できなければ事業の実質的な利益は目減りします。さらに、回収業務に要する人件費や時間的コストが追加で発生するため、二重の負担となってしまいます。 そして、金融機関からの信用低下という問題があります。未回収の売掛金が多い事業者は債権管理能力が低いと判断され、融資条件の悪化や融資審査の厳格化につながる可能性も出てくるでしょう。 未入金発生の4つの原因 未入金が発生する原因は、主に4つのカテゴリーに分類できます。適切な対応を行うためには、まず原因を正確に特定することが重要です。 第1に、自社側のミスがあります。請求書の送付漏れや金額誤記、宛先間違いなどの事務処理エラーです。意外にも、このような単純なミスが未入金の原因となるケースは少なくありません。 第2は、取引先側のミスです。支払い処理の対応漏れや担当者の見落としにより、入金が遅れる場合があります。また、経理担当者の休職や退職によって業務が滞ることもあるでしょう。 第3に、取引先の支払い能力低下です。業績不振や資金ショートにより、約束した期日での支払いが困難になるケースです。 最後が意図的な未払いです。支払いサイトを勝手に延ばしたり、不当な取引条件を押し付けたりする悪質な行為で、最も対処が困難な原因といえます。 未入金トラブル解決の「最短対応フロー」 未入金が発生した際、感情的になってしまったり、どこから手をつければよいか分からず時間だけが過ぎてしまったりするケースは少なくありません。しかし、適切な対応手順を踏むことで、迅速かつ効果的な解決が可能になります。 ここでは、未入金トラブルを最短で解決するための4段階の対応フローを紹介します。事実確認から法的手続きまで、各段階で押さえるべきポイントと具体的な実践方法をまとめました。 第1段階:事実確認と原因特定のためのチェックポイント 未入金が発生した際は、冷静かつ迅速な事実確認が解決への第一歩です。適切な手順を踏むことで、トラブルを最小限に抑えながら効率的な債権回収が実現できるでしょう。 最初に確認すべきは、請求書の内容と送付状況です。取引先名や住所、支払期日、請求内容に誤りがないか詳細にチェックしましょう。 次に、取引先の担当者へ直接連絡し、未入金の事実を丁寧に伝えます。単純な支払い忘れや請求書の紛失の場合、この段階で解決することも多いものです。 そして重要なのは、契約書の内容確認です。期限の利益喪失条項や所有権移転時期を把握しておくことで、後の対応がスムーズになります。 悪質なケースでは、商品出荷やサービス提供の停止を検討します。さらに、相互に債権がある場合は相殺通知書の送付も有効な手段となります。 チェックポイント確認内容対応方法請求書確認宛先・金額・期日の正確性自社記録との照合取引先連絡支払い状況・入金予定日電話・メールでの丁寧な確認契約書確認特約条項・所有権移転時期法的根拠の把握提供停止判断支払い意思・能力の有無リスク回避のための措置相殺検討相互債権の存在相殺通知書の送付 第2段階:効果的な催促の具体的手順と心理的アプローチ法 事実確認が完了したら、段階的な催促アプローチを開始しましょう。初回の連絡は証拠を残すため、メールでの連絡が効果的です。なぜなら、後のトラブル発生時に連絡した事実を証明できるからです。 催促メールでは「お支払い状況のご確認」などのソフトな件名を使用し、クッション言葉を活用して相手に配慮した表現を心がけます。「お手数をおかけしますが」「お忙しいところ恐れ入りますが」といった言葉により、威圧的な印象を与えずに支払いを促すことが可能です。 メール送信後2日~3日たっても返信がなければ、電話で直接連絡を取りましょう。電話では相手の状況を聞き取り、具体的な支払い予定日を確認することが重要です。 第3段階:内容証明郵便の書き方と送付タイミング 段階的な催促でも解決しない場合、内容証明郵便の送付により心理的圧力をかけることが有効です。内容証明は後の法的手続きへの「宣戦布告」としての意味を持ちます。 書面作成時は、1枚あたり最大520文字までという規定を遵守し、「請求金額」「支払期限」「振込先」「法的措置の予告」を明確に記載しましょう。タイトルは「催告書」や「通知書」とし、再三の請求にもかかわらず未払いである旨を記載します。 送付タイミングは、通常の催促から1週間程度経過した時点が適切です。配達証明を付けることで相手に届いた日付を証明できるため、後の法的手続きで重要な証拠となります。 第4段階:法的手続きへの移行 内容証明による催促でも解決が困難な場合、支払督促の申立てを検討しましょう。この手続きは通常訴訟より迅速で、手数料も訴訟の半額という経済的メリットがあります。 支払督促で債務者が2週間以内に異議申立てをしなければ、仮執行宣言を申立てできます。さらに異議がなければ強制執行が可能になるのです。 一方で、債務者から異議申立てがあると自動的に通常訴訟へ移行します。この場合でも支払督促で納めた手数料は流用されるため、差額分のみの追加負担で済みます。 請求額が60万円以下なら少額訴訟も選択肢となり、原則1回の審理で迅速な解決が期待できます。法的手続きの選択は、債権額や緊急度を総合的に判断して決定することが重要です。 手続き費用目安期間メリットデメリット支払督促訴訟の半額1か月~2か月簡易・迅速異議で訴訟移行少額訴訟請求額の1%1か月~2か月1回審理60万円以下限定通常訴訟請求額による6か月~1年確実性高い時間・費用負担大 未入金トラブルを防ぐための対策とポイント 未入金トラブルに遭遇してから対処法を考えるよりも、事前の予防策を講じておくことが経営の安定につながります。しかし、どのような対策が効果的なのか、具体的にどこから始めればよいのか迷ってしまうことも多いものです。 ここでは、未入金リスクを大幅に軽減する3つの重要なポイントを紹介します。これらの対策を実践することで、安心して事業拡大に専念できる環境を整えられるでしょう。 与信管理の基本と実践 与信管理は、取引先から代金を回収できなくなるリスクを最小限に抑える管理活動です。売掛金の未回収は黒字倒産や連鎖倒産のリスクを高めるため、与信管理は未入金を防ぐ上で重要な業務です。 取引開始前の基本チェックポイントは大きく7つあります。まず財務状況の確認として、決算書(貸借対照表・損益計算書)を3期分入手し、売上推移や利益率を分析します。 次に商業登記簿で代表者や資本金、事業目的を確認します。さらに支払い履歴、業界内での評判、経営陣の経歴、事業継続性、そして現地訪問による実態把握を行いましょう。 情報収集には自社での調査のほか、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの外部調査機関を活用し、複数の情報源から総合的に判断することが肝要です。 チェックポイント確認項目入手方法財務状況決算書(3期分)、売上推移、利益率直接入手、外部調査機関法人情報商業登記簿、代表者、資本金法務局、オンライン登記支払い履歴過去の取引実績、遅延記録他社からの情報、信用調査業界評判同業他社の評価、口コミ業界ネットワーク、調査会社経営陣代表者の経歴、経営方針直接面談、公開情報事業継続性将来性、市場環境、競合状況業界分析、現地調査実態把握事業所の状況、従業員数現地訪問、直接確認 未入金リスクを軽減する契約書の特約 契約書は未入金リスクを大幅に軽減できる重要な防御手段です。適切な特約条項を設けることで、トラブル発生時の対応選択肢が格段に広がります。 最も重要なのが期限の利益喪失条項です。この条項により、取引先の支払い遅延や契約違反が発生した際、未到来の債権も含めて全額の即座回収が可能になります。 次に、所有権移転時期を「代金支払い完了時」に設定することで、未払い商品の引き揚げ権を確保できます。 さらに遅延損害金を年14.6%程度で設定し、計算方法も明記しておきましょう。相殺に関する条項も重要で、相殺禁止特約がある場合は債権回収の選択肢が狭まるため注意が必要です。 これらの特約を設定することにより、万一の未入金発生時でも迅速かつ効果的な解決糸口が見つかりやすくなります。 社員教育と社内体制構築のコツ 未入金トラブルの再発防止には、社員ひとりひとりが売掛金管理の重要性を理解し、組織全体で債権管理に取り組む体制構築が不可欠です。 まず、売掛金管理に関する社員教育を定期的に実施しましょう。営業担当者には与信管理の基礎知識、経理担当者には入金確認手順、管理職には督促エスカレーションルールを習得させることが重要です。 社内体制では、部署間の情報共有体制を強化します。営業・経理・法務の各部門が連携し、未入金情報をリアルタイムで共有できる仕組みを構築しましょう。 経営幹部の明確な姿勢表明も効果的です。「売掛金は会社の命綱」という認識を全社員に浸透させ、回収業務を後回しにしない文化を醸成することで、未入金リスクを大幅に軽減できます。 未入金トラブルに備える「債権保証」という方法も◎ 未入金トラブルの発生を完全に防ぐことは困難ですが、万一の事態に備えて「債権保証」という仕組みを活用することで、経営リスクを大幅に軽減できます。 多くの経営者が注目するこの保証制度は、どのような仕組みで自社を守ってくれるのでしょうか。また、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。 ここでは、債権保証の基本的な仕組みから実際の活用メリットまで、未入金リスクに備えたい経営者が知っておくべきポイントについて詳しく解説していきます。 債権保証とは 債権保証とは、取引先の倒産や支払い遅延により売掛金が未回収となった場合に、保証会社が代わりに保証金を支払う仕組みです。 事業者間取引の多くは掛取引で行われるため、取引先の経営悪化は自社の資金繰りに直接影響します。債権保証は、このような未入金リスクに対するセーフティーネットとして機能するものです。 ただし、保証される金額は契約によってさまざまです。すでに支払いが遅延している案件や、契約上のトラブルがある取引は保証対象外となる場合が多いため、契約前の確認が重要です。 債権保証を利用するメリット 債権保証を利用することで、経営者は複数の重要なメリットを享受できます。最大の利点は、取引先の倒産などが発生しても売掛金相当額が保証されることです。これにより、経済の激しい変動や予期しない取引先の倒産から自社の資金繰りを守れます。 さらに、債権保証があることで与信リスクを気にせず積極的な営業展開が可能になるでしょう。新規取引先の開拓や取引量の拡大に踏み切れるため、売上増加につながるのです。 また、管理コストの削減効果も見逃せません。保証会社が与信調査や債権管理業務の一部を代行するため、社内リソースを本業に集中させられます。督促業務からも解放されるため、時間と労力の大幅な節約が実現するでしょう。 これらの効果により経営基盤が安定し、金融機関からの信用度向上にもつながるのです。 未入金リスクから事業を守るなら!リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」 売掛金の未入金対策はさまざまですが、確実に未入金リスクから事業を守りたい経営者の方には、専門的な債権保証サービスの活用をおすすめします。 ここからは、リコーリースが提供する債権保証サービス「Mamotte」の具体的な特徴とメリットについて詳しく紹介していきます。事業規模や取引形態に応じた最適なプラン選択から、与信管理強化による新規取引拡大の可能性まで、実際の導入効果を交えながら解説します。 リコーリース債権保証サービス Mamotte 状況に応じて選べる2種類のプランをラインアップ 「Mamotte」では、事業者さまのニーズに合わせて2つのプランを用意しています。 まず、オーダーメイドプランでは、保証限度額をフルカスタマイズできるため、大口取引や特殊な業界でのご利用にも柔軟に対応可能です。さらに専任担当者が状況をフォローアップするため、きめ細かなサポートを受けられます。 一方で、パッケージプランは月額定額制の保証料で利用できるため、コストを抑えながら未入金リスクを軽減したい事業者さまに適しています。 どちらのプランも、未入金による倒産などのリスクを回避し、安心して新規取引を開拓できる環境を提供します。このように、事業規模や取引形態に応じて最適なプランを選択できるのが「Mamotte」の特徴です。 与信管理の強化により安心安全に新規取引拡大が可能 新規取引の拡大には、取引先の信用情報を適切に判断する与信管理が不可欠です。しかし、多くの中小企業では与信管理の専門知識や人手が不足しており、十分な調査を行うことが困難な状況にあります。 「Mamotte」を導入すれば、独自の審査システムによる与信管理業務も代行するため、社内の人的リソースを本業に集中できます。また、東証プライム上場企業としての高い信頼と実績により、より精度の高い与信判断が可能です。 これまで未入金を恐れて新規開拓に消極的だった事業者さまも、「Mamotte」の保証があることで積極的な営業活動を展開できるようになります。与信管理の負担軽減と未入金リスクの回避を同時に実現し、事業拡大への道筋を確実なものにしましょう。 まとめ 売掛金の未入金は事業経営に深刻な影響を及ぼす問題です。問題が発生した場合は、初動対応から、事実確認、催促、法的手続きまでの段階的な対応が必要です。 予防策として与信管理の徹底や契約書の整備、社内体制の構築が効果的です。さらに、リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」を活用することで、未入金リスクから事業を守り、安心して取引を拡大できるでしょう。 月額定額制のパッケージプランと、保証限度額をフルカスタマイズできるオーダーメイドプランから、事業規模に応じて選択可能です。資金繰りの不安を解消し、本業に専念したい経営者の方は、ぜひ導入をご検討ください。

-

売掛債権とは?未回収リスクをゼロにする実務ガイド

<目次>・売掛債権とは?実務で役立つ基本知識とリスク・未回収リスクを早期発見するチェックポイント・売掛債権の効果的な回収手順と対応テンプレート・未回収リスクを軽減する与信管理と予防策・リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」で安定経営を目指そう!・まとめ 売掛債権とは?実務で役立つ基本知識とリスク ビジネスにおける売掛債権は、事業継続と成長に直結する重要な資産です。しかし、適切に管理しなければ、資金繰りの悪化や最悪の場合は黒字倒産という事態を招くこともあります。 まずは、売掛債権の基本的な仕組みから未回収リスクまで、実務で直面する課題とその対策を詳しく解説します。特に中小企業経営者や財務担当者の方々に役立つ、実践的な知識を分かりやすくお伝えしていきます。 売掛債権の定義と発生する仕組み 売掛債権とは、事業者が商品やサービスを提供した際に生じる「後日代金を受け取る権利」を指します。例えば、あなたの会社が取引先に商品を納入し、「支払いは翌月末まで」という条件で契約した場合、その代金を請求できる権利が売掛債権です。 なぜ売掛債権が重要かというと、現代のビジネスでは即座に現金決済をするケースはまれで、多くの取引が後払い形式で行われているためです。これは事業者間の信頼関係に基づく信用取引の一環であり、効率的な商取引を可能にします。 売掛金・受取手形・電子記録債権の違いと特徴 売掛債権の種類には、売掛金、受取手形、電子記録債権の3つがあります。これらは支払い方法や管理の仕組みが大きく異なるため、適切な使い分けが重要です。 売掛金は最も一般的な形態で、商品やサービス提供後に発生する単純な債権です。管理はシンプルですが、支払期日の管理や督促業務が必要になります。 受取手形は紙媒体での取引となり、銀行を通じた決済が行われます。しかし、2026年までに紙の手形は廃止される方針であるため、将来的な対応が求められます。 電子記録債権は最も新しい形態で、株式会社全銀電子債権ネットワークが運営するシステムを通じて電子的に管理されます。ペーパーレス化により事務負担が軽減され、分割譲渡も可能です。 種類特徴メリットデメリット売掛金最も一般的な債権シンプルな管理督促業務が必要受取手形紙媒体での取引信用力のアピール2026年廃止予定電子記録債権電子的な管理事務負担軽減・分割可能システム利用時に手数料が必要 売掛債権管理の重要性と未回収リスク 売掛債権管理を怠ることは、事業経営に深刻な影響をもたらします。売掛金の回収が滞ると資金繰りが急激に悪化し、最悪の場合は黒字倒産に陥る可能性もあるため注意が必要です。 特に中小企業では、ひとつの大口取引先からの入金遅延が連鎖反応を引き起こし、支払い義務のある仕入代金や人件費を工面できなくなるケースが少なくありません。 例えば、月商の30%を占める取引先からの入金が3か月遅れると、その間の運転資金不足は深刻な経営危機を招きます。 未回収リスクの要因として、取引先の経営悪化や倒産、支払遅延の常態化、請求漏れや事務処理ミスが挙げられます。これらのリスクを軽減するには、日常的な与信管理と債権の継続的な監視が欠かせません。 適切な管理体制を構築することで、事業者は安定した資金繰りを確保し、本業での成長に集中できる環境を整えられるでしょう。 売掛債権の時効期間と消滅時効の中断方法 売掛債権には法的な時効期間があり、2020年の民法改正により5年間に統一されています。時効が成立すると債権は消滅し、代金回収が不可能になるため、適切な対策が必要です。 時効の進行を止める方法として「時効の更新」と「時効の完成猶予」があります。時効の更新では、債務者による債務承認や一部弁済により、それまでの時効期間がリセットされます。 緊急時には内容証明郵便による催告で6か月間の猶予を得られますが、その間に訴訟や支払督促などの正式な手続きを取らなければなりません。実務では、定期的な請求や債務残高確認書の取り付けにより、時効期間をリセットしながら債権を保全することが重要です。 未回収リスクを早期発見するチェックポイント 売掛債権の未回収リスクを早期に発見するには、いくつかのチェックポイントを押さえ、効果的な与信管理を実施することが重要です。取引先の信用状態を正確に把握し、支払遅延の前兆を見逃さないことで、資金繰りの悪化を防げます。 また、自社の売掛債権の健全度を定期的に確認する習慣も欠かせません。売掛債権とは事業者の重要な資産であり、その管理状況が経営の安定性に直結します。 ここからは、具体的な信用調査の方法や危険信号の見分け方について詳しく解説していきます。 危険信号を見逃さない!支払遅延の前兆 取引先の経営悪化を早期発見するには、特定の危険信号を見逃さないことが重要です。最も深刻なのは給与の支払い遅延でしょう。法的に最優先すべき経費を工面できないということは、資金繰りが限界に達している証拠といえます。 次に注目すべきはボーナスや手当の大幅削減です。これまで支給されていた賞与が突然なくなったり、住宅手当などの福利厚生が廃止されたりした場合、収益性の悪化を示唆しています。 また、支払条件の変更要請も重要な警告サインです。「現金払いから手形払いへ変更したい」「支払いを1週間延ばしてほしい」といった申し出が頻発するなら、既に資金繰りが厳しくなっている可能性があります。 そのほか、主要取引先との契約終了や、事業用資産の売却、極端な経費削減なども危険な前兆といえるでしょう。これらの兆候を発見したら、事実確認をし、与信限度額の見直しや取引条件の変更を検討することが賢明です。 売上債権回転率で分かる資金の回収スピード 売上債権回転率は、売上債権が一定期間に何回現金化されたかを示す指標で、資金回収スピードや経営効率を把握するのに役立ちます。計算式は「売上債権回転率 = 売上高 ÷ 売上債権平均残高」です。 回転率が高いほど効率的に回収でき、資金繰りが安定していることを意味します。逆に回転率が低い場合は、回収に時間がかかっており、未回収リスクやキャッシュフローの圧迫が懸念されます。 業種別に見ると、製造業は生産や納品に伴う期間があるため回転率は中程度、卸売業は掛売りが多くやや低め、小売業は現金決済が多いため高回転となる傾向があります。サービス業や建設業は契約形態や工期によって回転率が低くなることがあり、特に長期請負の場合は注意が必要です。 売掛債権期間で経営状況を把握する方法 売掛債権期間は、売上債権が実際に現金化されるまでの日数を示す指標で、事業の回収効率や資金繰り状況を把握するのに有効です。期間が短いほど効率的に回収でき、長期化すると未回収リスクやキャッシュフローの圧迫が懸念されます。 定期的に分析することで、顧客ごとの支払状況や取引条件の適正さを確認でき、必要に応じて与信限度や支払条件の見直しに生かせます。 業種によって売掛債権期間には差があり、製造業では平均60日~70日程度、卸売業は45日~90日、小売業は比較的短く20日~30日程度が目安です。サービス業や建設業は取引条件によって長期化しやすく、100日以上かかることもあります。 売上債権回転率、売掛債権期間ともに業種ごとの特徴も併せて把握することで、自社の回転率の適正度を評価し、与信管理や回収条件の見直しに生かせるでしょう。 自社の売掛債権健全度をセルフチェックする方法 自社の売掛債権が健全な状態にあるかどうかは、定期的なチェックで確認できます。売上債権回転率や売掛債権期間以外に重要なのが、営業キャッシュフロー対売上比率の確認です。この比率が10%を超えていれば健全、5%未満では注意が必要とされています。 具体的なチェック項目として、売上高の伸び率より売掛金の伸び率が高い、月末の現預金残高が月商の1か月分を下回る、固定費が売上高の50%を超えている、といった状況は要注意です。 これらの項目に該当する場合、資金繰り改善のためのアクションプランを検討するタイミングといえるでしょう。 売掛債権の効果的な回収手順と対応テンプレート 売掛債権の回収は、事業者の資金繰りを左右する重要なプロセスです。未回収リスクを防ぐためには、適切な回収手順と対応方法を理解し実践することが不可欠です。 ここからは、請求書や督促状の効果的な書き方から支払遅延時の交渉術、法的手段の活用方法、さらには回収困難になった債権の税務処理まで、実務で即活用できるノウハウを体系的に解説します。 回収率を高める請求書・督促状の書き方と文例集 効果的な回収のカギは、最初の請求書から始まります。明確で理解しやすい請求書は、支払いトラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします。 請求書作成では、支払期日を太字で強調し、振込先情報を見やすく配置することが基本です。問い合わせ先も明記し、取引先が疑問を持った際にすぐに連絡できる体制を整えておきましょう。 支払遅延が発生した場合、段階的なアプローチが効果的です。初回は「お忙しい中恐れ入りますが、○月○日が支払期日となっております」といった丁寧な確認から始めることが重要です。 督促状では、事実を簡潔に記載し、感情的な表現は避けましょう。「再度のお願いとなり恐縮ですが、下記債権につきまして至急ご入金をお願いいたします」のように、礼儀正しさを保ちながらも明確な意思表示を行うことが重要です。適切な文書作成により、回収率を大幅に向上させることが可能になります。 支払遅延への段階的対応フローと交渉のポイント 支払遅延が発生した際は、冷静で段階的な対応が重要です。まず遅延を確認したら、取引状況と遅延理由を迅速に把握しましょう。単純な事務ミスなのか、資金繰りの悪化なのかで対応方針が大きく変わります。 初期対応では、強硬な態度は避けて丁寧な確認から始めます。「支払いの件でご連絡いたしました」という穏やかなトーンで、まずは状況を聞き取ることが重要です。 遅延理由が判明したら、新たな支払期限を明確に設定します。曖昧な約束ではなく「来週金曜日まで」といった具体的な日時で合意することが重要です。この際、契約に基づく延滞利息や遅延損害金の請求も検討します。 交渉では、取引継続への配慮と自社の資金繰り保護のバランスが大切です。分割払いなどの代替案を提示する柔軟性も、円満解決につながる効果的なアプローチといえるでしょう。 法的手段の選択肢と具体的な手続きガイド 売掛債権の回収が困難になった場合、段階的な法的手段を検討する必要があります。まずは内容証明郵便の送付から始めましょう。これは郵便局が文書の内容と送付事実を証明するサービスで、相手に心理的なプレッシャーを与える効果があります。 内容証明郵便で効果が見られない場合は、支払督促を検討します。簡易裁判所への申立てにより、債務者が異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。金額が60万円以下の場合は、少額訴訟制度の活用も有効です。原則として1回の審理で判決が出るため、迅速な解決が期待できます。 法的手続きには時間と費用がかかるため、債権額と回収見込みを慎重に検討することが重要です。 回収困難債権の税務上の処理と経営への影響対策 回収困難になった売掛債権は、適切な会計・税務処理により経営への悪影響を最小限に抑えられます。 債権の状況に応じて、貸倒引当金の計上または貸倒損失の直接計上を選択します。取引先の経営状況が不安定で回収に時間がかかる場合は貸倒引当金を設定し、完全に回収不能と判断される場合は貸倒損失として処理しましょう。 税務上の貸倒損失計上には法人税基本通達9-6-3の要件を満たす必要があります。取引停止から1年経過や、回収費用が債権額を上回る場合などが該当します。 経理部門との情報共有も重要です。債務者の経営状況、回収可能性の判断根拠、交渉経緯などを定期的に報告することで、適切な引当金計上や後発事象への対応が可能になります。早期の適切な処理により、決算の透明性確保と金融機関からの信頼維持につながるでしょう。 処理方法適用条件税務上の取扱い貸倒引当金回収困難だが可能性あり一定条件下で損金算入貸倒損失回収完全不能要件満たせば全額損金算入 未回収リスクを回避する与信管理と予防策 売掛債権を適切に管理し、未回収リスクを最小限に抑えるためには、適切な与信管理や予防的な対策が不可欠です。徹底した与信管理や契約書作成、債権保証の利用など、総合的なリスク管理が求められます。 ここからは、与信管理と契約書・発注書の作成ポイント、安全な資金管理のための前受金・分割払いの活用法、そして売掛債権保証の利用方法について詳しく解説します。 これらの予防策を実践することで、売掛債権の未回収リスクを軽減することが可能となるでしょう。 取引先の信用調査方法と情報収集のコツ 取引先の信用調査は、未回収リスクを防ぐ最初の砦です。効果的な調査方法として、まず「社内調査」から始めましょう。営業担当者からのヒアリングや過去の取引履歴の確認など、コストをかけずに実施できる手法です。 次に「外部調査」を活用します。法務局で閲覧できる商業登記簿や不動産登記簿から、資本金の増減や抵当権設定状況を確認できます。事業者のWebサイトや決算報告書なども重要な情報源となるでしょう。 「依頼調査」では、外部調査機関に依頼することで、約1か月程度で専門的な調査レポートを入手できます。依頼費用はかかりますが、自社では収集困難な詳細情報や、第三者の客観的な評価を得られる点がメリットです。 情報収集のコツは、定量データと定性データの両面から評価することです。売上推移や財務状況といった数値だけでなく、経営者の人柄や事業風土も重要な判断材料となります。信用調査は一度限りではなく、定期的に実施することで、経営状況の変化を早期に察知できるでしょう。 規模別の与信限度額設定基準 与信限度額は、取引先の事業規模・財務体質・取引実績を踏まえて段階的に設定します。例えば、事業規模を年商ベースで分類し、「大企業(年商100億円以上)」は3,000万円、「中堅企業(年商10億~100億円)」は1,000万円、「中小企業(年商1億~10億円)」は300万円、「小規模事業者(年商1億円未満)」は100万円を上限とします。 これに加えて、直近の財務指標(自己資本比率や流動比率など)や過去の支払実績を評価し、信用格付けをA〜Cなどに区分して、上限の±20%~30%の範囲で調整します。新規取引先は原則として上限の50%以下から開始し、6か月~1年の取引実績を確認した上で増額可否を判断するのがおすすめです。 このような数値基準を明確に設けることで、主観的な判断を排し、組織として一貫性のある与信管理を実現します。 安全な取引のための契約書・発注書作成ポイント 未回収リスクを最小限に抑えるためには、取引前の契約書・発注書作成が極めて重要です。最も大切なのは、曖昧な表現を徹底的に排除することです。納期は「なるべく早く」ではなく「契約締結日から30日以内」など明確に定めましょう。 支払条件も具体的に記載します。「月末締め翌月末払い」「検収完了後30日以内」など、支払期限を数値で明示することが大切です。 契約違反時の対応も事前に定めておきます。遅延損害金の利率、契約解除の要件、損害賠償の範囲を明記することで、トラブル発生時の迅速な対応が可能になります。 複数の契約書がある場合は、条項間の優先順位も明確化しましょう。「個別契約と抵触する場合、個別契約が優先する」といった文言で混乱を防げます。 前受金・分割払いによる安全な資金管理 未回収リスクを抑えるためには、取引条件に前受金や分割払いを組み込むことが有効です。納品前に一部の代金を受け取ることで、取引先の支払能力に依存するリスクを軽減できます。 また、大口取引や長期案件では、工程ごとに分割請求を設定し、進捗に応じて入金を受ける方法が安全です。これにより、万が一取引先が支払困難になった場合でも被害額を限定でき、キャッシュフローも安定します。 このように契約書や発注書で支払条件を明確に定め、入金状況を定期的に確認することで、取引の安全性を高めることが可能です。 債権保証で未回収リスク回避 債権保証は、取引先が支払不能となった場合でも、保証会社が代わりに代金を回収する仕組みです。これにより、取引先の信用リスクを自社だけで負わずに済み、未回収による損失を最小化できます。特に新規取引先や財務状況が不透明な事業者との取引で有効です。 保証の対象範囲や保証料は契約ごとに異なりますが、事前に条件を確認し導入することで、万が一の未回収リスクに備えつつ安心して取引を拡大できます。さらに、内部の与信管理と併用することで、リスク管理の二重体制を構築できるでしょう。 リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」で安定経営を目指そう! 売掛債権は事業者の重要な資産ですが、取引先の倒産などによって回収不能になるリスクを常に抱えています。そこで頼りになるのが債権保証です。 ここでは、未回収リスクを大幅に軽減できるリコーリースの債権保証サービス「Mamotte」の特徴と活用メリットについて詳しく解説します。 与信管理の業務負担を軽減しながら、万一の際には実損失をカバーできる仕組みや、事業規模やニーズに合わせて選べる2種類のプラン、そして東証プライム市場上場企業が提供する安心感まで、経営の安定化に役立つポイントを紹介していきます。 リコーリース債権保証サービス Mamotte 未回収リスクだけでなく与信管理業務負担をカバー! リコーリースの「Mamotte」は、売掛債権の未回収リスクを軽減するだけでなく、与信管理業務の負担も大幅に削減できる包括的なサービスです。 従来の与信管理では、取引先の信用調査や支払状況の監視に多くの時間と労力がかかっていました。しかし「Mamotte」を利用すれば、専門的な与信判断と継続的な取引先モニタリングをサービス側が行うため、これらの業務負担から解放されます。 特に注目すべきは、万一取引先が倒産した場合でも、保証限度額の範囲内で実損失分の保証金が支払われる点です。経営者は資金繰りの不安から解放され、本業の営業活動に集中できるようになります。 さらに、新規取引先への営業展開も安心して行えます。リスクを恐れずチャンスをつかむことで、売上や利益の拡大につなげることが可能です。 選べる2つのプランで攻めの経営をサポート 「Mamotte」では、事業者さまのニーズに応じてオーダーメイドプランとパッケージプランの2つのプランをご用意しています。 オーダーメイドプランは、完全カスタマイズ型のサービスで、取引先1社ごとに個別の保証審査を実施します。フルオーダーメイドの保証設計により、複雑な取引条件や1社あたりの保証限度が数百万円~数千万円規模の高額な売掛債権に対応できるプランです。 一方、パッケージプランは月額定額制のサブスクリプション型サービスとして提供しています。保証対象の取引先を途中で変更することも可能で、審査回答もスピーディーです。手軽にリスクヘッジを始めたい事業者さまに最適でしょう。 どちらのプランも適正な保証料を提示し、攻めの経営戦略を強力にサポートします。 まとめ 売掛債権とは、事業者が商品やサービスを提供した際に生じる「後日代金を受け取る権利」のことで、事業継続と成長に直結する重要な資産です。適切に管理しなければ、資金繰りの悪化や最悪の場合は黒字倒産という事態を招くこともあるため、未回収リスクへの備えが重要となります。 取引先の信用調査や危険信号の早期発見、適切な与信管理が経営安定の鍵となります。また、リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」のような債権保証の利用も有効な選択肢です。 「Mamotte」は、オーダーメイドとパッケージの2つのプランを用意しており、事業規模や業種を問わず柔軟に対応可能です。東証プライム市場上場企業の信頼性と豊富な実績に支えられたサービスで、あなたの経営を強力にサポートします。未回収の心配から解放され、積極的な経営戦略を展開したい事業者さまは、お気軽にお問い合わせください。

-

商社/製造業の売掛保証ガイド:倒産リスク対策とサービスの選び方

<目次>・商社/製造業における資金繰りの実態・商社/製造業が直面する売掛金未回収リスクの実態・商社/製造業が直面する売掛金未回収リスクに備える売掛保証の仕組み・売掛保証導入による経営メリット・商社/製造業に最適な売掛保証の選び方・売掛金未回収リスクに備えるリコーリースの債権保証サービス「Mamotte」・まとめ 商社/製造業における資金繰りの実態 商社と製造業が直面する資金繰りの課題は、ビジネスの安定性と成長に大きく影響します。これらの業種では、大口取引や長期の支払いサイトが多く、売掛金の未回収リスクは経営を揺るがす重大な問題となります。 まずは、商社特有の取引構造や製造業の資金調達課題、為替・市況変動の影響、さらには金融機関との関係性など、両業種における資金繰りの実態について詳しく見ていきましょう。売掛保証による信用リスク対策の重要性を理解するためにも、まずはこれらの業界特有の資金繰り構造を把握することが大切です。 商社の資金繰り構造:取引規模と支払サイトの長期化 商社の資金繰りには特有の構造があります。まず目立つのは取引規模の大きさです。商社は国内外で大口取引を多く手がけることが多く、1件あたりの売掛金額が製造業や小売業に比べて桁違いに大きくなります。 特に海外取引では国際物流の時間や、現地の商習慣の違いが影響し、支払サイト(代金決済までの期間)が60日から90日、時には120日以上と長期化する傾向があります。 商社の資金繰りで最も重要なのは「売掛債権・在庫・仕入債務」のバランス管理です。商社は多額の売掛債権を抱える一方、仕入れも大規模に行うため、このバランスが崩れると資金ショートのリスクが高まります。 さらに、商社は「リスクの受け手」としての側面も持ちます。取引先の信用リスクを適切に評価し、最適なリスクテイクを行うことが、安定した資金繰りの鍵となります。適切な与信管理を怠ると、不良債権の発生により資金繰りが一気に悪化する可能性もあるのです。 製造業の資金繰り課題: 設備投資と在庫負担 製造業の資金繰りには独自の課題が存在します。まず、設備投資に関する資金需要の大きさが挙げられます。製造ラインの構築や機械設備の導入には多額の初期投資が必要で、これが資金を圧迫します。 また、原材料の調達においても大きな資金が必要です。特に大量生産を行う製造業では、原材料を一度に大量購入するため、多額の運転資金が必須となります。 さらに、製造業特有の課題として、受注から売上計上までのリードタイムの長さがあります。製品の製造には一定の時間がかかるため、原材料費や人件費などのコストを先に支払っても、売上として回収できるのはずっと後になることが多いのです。 これらの要因が重なり、製造業では「売掛金の回収遅れ」が資金繰りを圧迫する大きな要因となっています。取引先の倒産や支払い遅延が発生すれば、資金繰りが一気に悪化するリスクが高いといえるでしょう。 為替・市況変動が与える資金繰りへの影響 商社や製造業においては、為替や市況の変動が資金繰りに大きな影響を与えます。商社は輸出入取引が中心であるため、為替レートの変動によって仕入・販売価格や利益率が変動し、為替差損益が資金繰りを圧迫するリスクがあります。 一方、製造業では原材料価格やエネルギーコストなどの市況変動が直接影響し、在庫評価や調達コストの変動によってキャッシュフローが不安定になりやすい傾向にあります。 いずれの業種においても、為替予約や先物取引などのヘッジ手段を活用し、変動に耐えられる資金余力と柔軟な資金計画を構築することが重要です。 特に中小企業は大企業と比較して為替変動の影響を受けやすく、業績が良好な事業者ほどそのリスクは高まります。これは健全な事業者ほど積極的な取引を展開しているためです。 金融機関との関係と資金調達手段の実態 商社と製造業では、金融機関との関係性や資金調達手段に明確な違いがあります。 商社は高い信用力を背景に、短期借入や信用状取引を中心とした資金調達を行っています。特に海外取引が多い商社では、信用状を活用した貿易金融が重要な役割を果たしています。また、商社は審査部門が金融機関並みの与信管理能力を持ち、事業間信用の決済システムにも精通しています。 一方、製造業では設備投資のための長期借入が中心となります。製造ライン構築や機械設備導入には多額の資金が必要なため、金融機関との継続的な関係構築が欠かせません。 また、原材料調達のための運転資金も重要で、政府系金融機関の融資や動産・債権担保融資(ABL)などを組み合わせた資金調達が一般的です。 どちらの業種も金融機関との良好な関係が不可欠ですが、資金繰りに問題が生じると「黒字倒産」のリスクも高まります。 商社/製造業が直面する売掛金未回収リスクの実態 商社や製造業では、掛売取引が多くを占める一方で、取引先の経営悪化や倒産などによる「売掛金未回収リスク」が年々高まっています。原材料価格の高騰や為替変動、景気の不透明感などが重なり、支払い遅延や債権回収不能が経営を直撃するケースも少なくありません。 ここからは、売掛金未回収が業績へ及ぼす影響や、2024年最新データに基づく業種別の倒産動向、さらに経理・財務部門が直面する与信管理の課題を整理し、リスク対策の重要性を明らかにします。 売掛金未回収が業績に与える深刻な影響とは 売掛金の未回収は商社・製造業ともに深刻な経営リスクとなります。特に大口取引が多いこれらの業種では、一度の未回収が資金繰りに壊滅的な打撃を与えることも少なくありません。 未回収が発生すると、まず直接的なキャッシュフローの悪化に見舞われます。商品やサービスはすでに提供済みなのに対価が入金されないため、仕入れコストや人件費などの支出だけが先行してしまいます。 大手製造業の場合、1件の未回収額が数千万円規模に及ぶケースもあり、そのインパクトは計り知れません。 さらに財務面での二次的影響も看過できません。未回収の売掛金は損益計算書上で損失計上となり、貸借対照表の純資産を減少させます。この財務状況の悪化は金融機関からの評価低下を招き、融資条件の厳格化や与信枠の縮小につながります。 最も深刻なのは、未回収の連鎖リスクです。ひとつの取引先の倒産が自社の資金繰りを悪化させ、さらに自社が他社への支払いを滞らせる事態に発展すれば、サプライチェーン全体に影響が波及する可能性があります。 このような連鎖倒産を防ぐためにも、売掛保証などの信用リスク対策が不可欠なのです。 2024年最新データに見る業種別倒産率と取引先リスク 2024年の倒産状況データを見ると、全業種で前年比12.0%増と3年連続の増加傾向が明らかになっています。特に注目すべきは「製造業」の倒産が前年比17.1%増と3年連続前年度を上回っていることです。 業種別では「サービス業」が3,398件と最多を記録し、次いで「建設業」が1,932件、「卸売業」が1,179件と続いています。 倒産の主因は「不況型倒産」が全体の85.5%を占めており、これらのデータは、商社・製造業における取引先審査の重要性を再確認させるものといえるでしょう。 経理・財務部門が抱える与信管理の課題と工数 経理・財務部門は、与信管理において複数の課題を抱えています。まず「属人化した業務プロセス」の問題があります。 多くの事業者では与信判断基準が明確ではない上、担当者の経験や勘に頼っているケースも少なくありません。これにより、担当者によって判断にばらつきが生じ、一貫性のある管理が困難になっています。 また、「情報収集・分析の非効率性」も大きな負担となっています。取引先の信用情報収集や財務諸表分析には膨大な工数がかかり、本来注力すべきコア業務を圧迫しています。特に取引先が多い商社や製造業では、この負担は見過ごせない問題です。 さらに「Excelでの管理の限界」も顕著です。取引先が増えるほど管理が煩雑化し、情報の更新漏れや入力ミスが発生しやすくなります。リアルタイムでの情報共有も困難で、複数担当者での共同作業に適していません。 このような問題は、与信管理システムの導入で解決できます。データ更新の自動化や案件管理の一元化、帳票自動作成などを一括でカバーしてくれるので、業務効率が大幅に向上します。 商社/製造業が直面する売掛金未回収リスクに備える売掛保証の仕組み 商社や製造業が直面する売掛金の未回収リスクに対して、効果的な保護策となるのが売掛保証です。このサービスは、取引先の倒産などの事態が生じても、財務的な打撃を最小限に抑える仕組みを提供します。 では、具体的にどのような仕組みで商社や製造業の売掛債権を守るのか、どのような特長があり、どう活用すべきなのでしょうか。 ここでは、売掛保証とファクタリングの違い、取引先に知られずに導入できる秘匿性のメカニズム、そして保証料金体系について詳しく解説していきます。 売掛保証とファクタリングの明確な違いと選択基準 売掛保証とファクタリングは、どちらも売掛金に関するリスク管理サービスですが、目的と仕組みが大きく異なります。 売掛保証は、取引先の倒産や支払い遅延などによる売掛金の未回収リスクに対する「保険」のような役割を果たします。この場合、売掛債権は自社が保有したまま、請求業務も通常通り自社で行います。取引先に知られることなく利用できるため、ビジネス関係を損なう心配がありません。 一方、ファクタリングは売掛債権を現金化する資金調達サービスです。債権をファクタリング会社に売却することで、支払期日を待たずに資金を手に入れられます。なお、請求業務はファクタリング会社が代行することが一般的です。 選択基準としては、資金繰りに迫った課題がある場合はファクタリング、将来の未回収リスクに備えたい場合は売掛保証が適しています。 また、取引先との関係性を考慮し、知られたくない場合は売掛保証、特に問題ない場合は3社間ファクタリングも選択肢となります。商社や製造業では、与信管理の負担軽減も含めて総合的に判断するとよいでしょう。 項目売掛保証ファクタリング目的未回収リスクの保証売掛金の早期資金化債権の所有自社保有のままファクタリング会社に売却請求業務自社で実施業者が代行(契約による)取引先への影響知られずに利用可能3社間契約では知られる手数料目安売掛金の0.5%~5%程度2社間5%~15% 3社間2%~9% 取引先に知られずに導入できる秘匿性のメカニズム 売掛保証サービスの最大の特長のひとつは、取引先に知られることなく導入できる秘匿性です。この仕組みは、長年の取引関係や新規取引開始時の信頼構築を重要とする商社や製造業では非常に大きな利点になります。 売掛保証は、自社と保証会社の二者間契約であるため、取引先への通知や承認は必要ありません。保証会社は審査の際、公開情報や信用情報機関のデータを活用し、直接取引先への調査や問い合わせを行わないため、サービス利用が知られる心配がないのです。 万が一、保証サービスの利用が取引先に知られてしまうと「当社の資金繰りに問題があるのでは」と疑念を持たれたり、「信用されていない」と取引関係に亀裂が生じたりする可能性があります。特に長期間築き上げた信頼関係がある取引先ほど、このリスクは避けたいものです。 また、新規顧客や海外取引先との契約時、与信調査に時間をかけすぎると商機を逃すおそれがあります。取引先に知られることなく導入できる売掛保証なら、内部的に保証を付けておくことで迅速に契約を進めながら、リスクだけを抑えられます。 このように秘匿性を確保した売掛保証により、取引先との良好な関係を維持しながら、同時に未回収リスクに対する安全網を確保できます。商社や製造業が安心して事業拡大に注力できる環境づくりに、この秘匿性は大きく貢献します。 保証料金体系の種類と予算計画への組み込み方 売掛保証の保証料金体系には、主に「料率制」と「定額制(年払い)」の2種類があります。料率制は、取引金額や保証金額に応じて一定のパーセンテージを支払う方式です。 一方、定額制は年間の取引規模に応じて固定料金を支払うサブスクリプション形式で、予算計画が立てやすく、初めて売掛保証を利用する事業者にぴったりです。また、長期的な利用や多数の取引先を対象とする場合にも経済的といえます。 いずれの方式も、売上予測や取引先数の増減を踏まえ、年度ごとの資金繰り計画に組み込むことが重要です。特に成長企業では、保証コストを経営計画に織り込み、キャッシュフロー全体で最適化を図ることが求められます。 売掛保証導入による経営メリット 売掛保証の導入は、商社や製造業の経営に複数の大きなメリットをもたらします。特に取引先の倒産リスク回避、経理部門の業務効率化、そして営業活動の活性化という3つの側面から、事業の安定と成長を強力に後押しします。 大口取引や長期の支払いサイトが一般的な商社や製造業では、一度の売掛金未回収が資金繰りに深刻な影響を与えるため、適切な保証によるリスクヘッジが重要です。ここからは、売掛保証導入が経営にもたらす実質的なメリットについて詳しく解説していきます。 倒産・支払遅延リスクを回避 ビジネスにおいて、取引先の倒産や支払い遅延によるリスクは事業経営を揺るがす大きな問題です。特に商社や製造業では、大口取引や長期の支払いサイトが一般的なため、一度の売掛金未回収が資金繰りに深刻な影響を及ぼします。 売掛保証を活用することで、こうした倒産リスクから事業を守れます。例えば、利益率10%のビジネスで90万円の損失が発生した場合、その穴埋めには900万円もの売上が必要になるほど、その影響は甚大です。 売掛保証を導入することでリスクを事前にカバーし、安心して新規取引や取引拡大に踏み出せます。結果として、経営の安定化と成長の両立を実現できる点が大きな魅力です。 経理・財務部門の工数削減効果 売掛保証を導入することで、経理・財務部門の業務効率は大幅に向上します。特に与信管理業務の負担軽減効果は顕著です。 商社や製造業では、取引先の財務状況を調査したり、外部調査機関からデータを購入したりする作業に多くの時間とコストがかかっていました。 売掛保証を利用すれば、この与信管理業務の大部分を保証会社に委託できます。保証会社は長年の経験と膨大なデータ、専門的なノウハウを駆使して取引先の信用力を適切に評価します。これにより、社内の経理・財務担当者は煩雑な与信管理から解放され、より生産性の高い業務に集中できるようになります。 営業部門が安心して挑戦できる新規取引先開拓の実現 売掛保証を導入することで、営業部門は取引先の信用不安を気にせず新規開拓に挑戦できるようになります。 従来、新規取引には「支払いが確実か」という不安がつきまとい、慎重になりすぎて商機を逃すこともありました。売掛保証があれば、万一取引先が倒産・支払不能となっても保証会社が代位弁済を行うため、リスクを最小限に抑えられます。 その結果、営業担当者は安心して新市場や新規顧客との取引提案を進められ、事業者としても販路拡大や事業成長のスピードを高めることが可能になります。「攻めの営業」と「守りのリスク管理」を両立できるのが、売掛保証の大きな強みです。 商社/製造業に最適な売掛保証の選び方 商社や製造業が抱える売掛金リスクを効果的に管理するためには、業種特性に合わせた最適な売掛保証の選び方が重要です。 ここからは、商社と製造業それぞれのリスク構造に基づいた選定ポイントや万が一の際の具体的な保証請求フローについて解説していきます。 特に大口取引や海外取引が多い商社と、サプライチェーンリスクを抱える製造業では、選ぶべき保証サービスの条件も異なります。また、導入後の実際の運用方法や請求手続きについても知っておくことで、いざというときに迅速に対応できるでしょう。 商社/製造業ならではのリスク構造を踏まえた選定ポイント 商社や製造業では、それぞれの業種特有のリスク構造を理解した売掛保証サービスの選定が重要です。 商社は多層的な信用リスクに直面しています。取引先の倒産リスクだけでなく、海外取引におけるカントリーリスクや為替変動リスクも考慮する必要があります。一方、製造業では取引の継続性やサプライチェーン内の倒産による未回収リスクが大きな懸念事項です。 こうした業種特性を踏まえると、保証範囲の広さが重要な選定ポイントとなります。商社では海外取引や為替リスクをカバーできるか、製造業では原材料価格変動や納期遅延リスクに対応できるかを確認しましょう。 また、大口取引が多い両業種では、十分な保証限度額が設定可能か、支払いサイトの長さに対応できるかも重視すべきです。 保証料率については自社の利益率を圧迫しない水準であることも大切です。さらに、保証会社が持つ与信調査能力や債権回収サポート体制も比較検討しましょう。業種特性を理解した売掛保証を選ぶことで、リスクヘッジと事業拡大の両立が可能になります。 業種主なリスク重視すべき選定ポイント商社・取引先の信用リスク・カントリーリスク・為替変動リスク・海外取引対応・為替リスクカバー・十分な保証限度額製造業・取引の継続性リスク・連鎖倒産リスク・原材料価格変動・長い支払いサイト対応・納期遅延リスクカバー・審査基準の柔軟性 保証適用時の請求フローと回収プロセスの方法 売掛保証の請求フローは、取引先からの支払いが不履行となった時点で始まります。まず、事業者は保証会社に対して「未払いの発生」を通知し、必要書類(請求書・納品書・契約書など)を提出します。 保証会社は事実確認と審査を行い、保証対象と認められれば、契約条件に基づいて代位弁済を実行します。これにより事業者は一定の保証金を受け取り、資金繰りの悪化を防ぐことが可能です。 その後、保証会社が取引先に対して債権回収を行います。事業者側は回収業務の負担から解放され、損失リスクを最小化できる点も大きなメリットです。 売掛金未回収リスクに備えるリコーリースの債権保証サービス「Mamotte」 リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」は、商社や製造業が直面する売掛金の未回収リスクに対して、独自の機能で強力にサポートします。 ここからは、与信管理業務の効率化から新規取引拡大の実現まで、「Mamotte」がもたらす具体的なメリットと、ビジネスニーズに合わせた最適なプラン選択の方法を解説していきます。 売掛保証で商社・製造業の経営を安定させ、本業に集中できる環境をどのように構築できるのか、その実践的なポイントを見ていきましょう。 リコーリース債権保証サービス Mamotte 与信管理業務の負担を軽減する8段階評価 リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」では、与信管理業務の負担を大幅に軽減する独自の8段階評価システムを提供しています。この評価システムにより、これまで判断が難しかった情報の少ない取引先の信用力を可視化し、客観的な与信判断が可能になります。 与信管理業務でお悩みの商社・製造業の経営者さまにとって、「何から手をつければいいのか分からない」という課題も、「Mamotte」ならまとめて解決できます。不安な取引先に適切な保証をかけることで、本業に集中する時間が生まれ、結果として売上・利益の拡大にもつながります。 オーダーメイドプランとパッケージプランをご用意 「Mamotte」では、事業者さまのビジネス特性に応じた2つの保証プランを提供しています。 オーダーメイドプランは取引先ごとに完全カスタマイズされた保証設計が特徴で、お取引先1社ごとに詳細な保証審査を実施します。このプランは高額な債権(数百万円から数千万円以上)の保証に適しており、手厚い保証を求める事業者さまに適しています。 一方、パッケージプランは月額定額制のサブスクリプション型サービスです。最大10社までの取引先を保証対象にでき、保証期間中に保証対象先を変更できる柔軟性が特長です。 どちらのプランも取引先に知られることなく保証をかけられるため、商社・製造業の方々も安心して利用できるでしょう。ビジネスの規模や取引状況に応じて最適なプランをお選びください。 まとめ 商社や製造業は取引規模の大きさや支払サイトの長期化、設備投資や原材料調達など業種特有の資金繰り課題を抱えています。売掛金の未回収は業績に深刻な影響を与えるリスクとなり、この対策として売掛保証が有効です。 売掛保証は取引先に知られずに導入でき、倒産・支払遅延リスクの回避、与信管理業務の効率化、新規取引開拓の促進といったメリットをもたらします。業種特性に合わせた売掛保証の選定と導入により、安定した事業運営が可能となるでしょう。 リコーリースの債権保証サービス「Mamotte」は、取引先の信用情報を基に与信管理をサポートし、リスクの早期把握と継続的なモニタリングを可能にします。また、料金や保証割合などが選べる2つのプランをご用意しており、自社の取引規模やリスク許容度に合わせた設計が可能です。 倒産件数増加が続く昨今、Mamotteによる売掛保証サービスで、事業の安定と成長を両立させませんか。

FAQ

よくあるご質問

-

債権保証サービスを利用することでどのようなメリットがありますか?

既存のお取引における売掛金の未回収リスクを減らすことができます。

また与信管理業務における業務負担を軽減することで、本業に集中することができます。

新規取引の開始時にご利用いただくことで、安心して取引拡大をおこなえます。 -

保証サービスの利用料金について教えてください。

保証限度額の合計に保証料率をかけあわせた金額を保証料(年額)として、お見積りをご提示いたします。

オーダーメイドプランでは、定額パッケージ料金のご用意はございません。最適な保証プランをご提案するために、お客様毎に個別に利用料金をご提示しています。 -

何社から保証をかけられますか?また保証対象の期間は?

最低5社以上から保証をかけられます。売掛金が大きい先、心配な先、これから新しく取引を始める先など任意のお取引先を選んでご依頼いただけます。

また保証対象の期間は1年間になります。 -

保証対象となる債権の種類は?

日本国内の法人間取引において、保証期間開始日以降に支払い日が確定した以下の債権が対象となります。

- 売買契約に基づく売買代金債権

- 売買委託契約に基づく手数料債権

- 請負契約に基づく請負代金債権

- 立替払契約に基づく弁済金債権

- 運送委託契約に基づく運送料債権、運送配達業務委託契約に基づく委託料債権

- 労働者派遣契約に基づく派遣料金債権

-

現在他に保証サービスを使っているが、併用は可能でしょうか。

弊社で保証サービスの併用も可能です。

特定のお取引先の保証限度額が不足している場合は2社、3社と保証会社を併用することで、ご希望の保証限度額へ充足させるケースもございます。 -

オーダーメイドかパッケージのどちらのプランを選べばいいのか分からない。

オーダーメイドプランでは比較的高額(数百万円から数千万円以上)の債権の保証に適しています。

リコーリースでは北海道から沖縄まで日本全国に営業展開しておりますため、専任の担当者を付けて話を聞きたい場合はオーダーメイドプランをご選択ください。

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

法人間取引

において発生する

売掛金の未回収リスクは

「Mamotte」にお任せ

まずは、お気軽に

ご相談ください

取引先の信用力を8段階評価で

“見える化”してみませんか?